离散数学

离散数学

第一章 数理逻辑

第一节 绪论、命题

命题:不受时间限制,客观上能够确定真假的陈述句。

分类:

原子命题:不能分解为更简单的陈述句。

复合命题:由联结词、标点符号和原子命题复合构成的命题。

命题常量:用来表示确定命题的标识符。 例如:P表示“今天下雨。”

命题变元:表示任意命题位置标志的命题标识符。例如:P∨┑P, P∧Q。

指派:用一个特定命题取代命题变元P称为对P指派。

联结词:(越往上越优先)

┑:否定

∧:合取 全真才真,一假即假

∨:(可兼)析取 全假才假,一真即真。不可兼析取为 (P∧┑Q)∨(┑P∧Q)。

->:条件 只有真的推出假的才算假

<->:双条件 当且仅当

练习题:

1 | |

第二节 真值表、重言式

命题公式:

单个命题变元或常元本身是一个命题公式;

真值表:

在命题公式中,对于分量指派真值的各种可能组合,就确定了这个命题公式的各种真值情况,把它汇列成表。

变元取值的顺序:(记结论)

☆按二进制递增或递减。n个命题变元组成的命题公式共有2^n种真值情况。

☆由n个命愿变元组成不等价的命题公式的个数为:2^2^n;

逻辑等价:两个命题公式A和B,对于任意一组真值指派, A和B的真值都相同,则称A和B是逻辑等价的或等价的。A<=>B

☆命题的定律:

结合率 A∧(B∧C)<=>(A∧B)∧C

A∨(B∨C)<=>(A∨B)∨C

分配律 A∧(B∨C)<=>(A∧B)∨(A∧C)

A∨(B∧C)<=>(A∨B)∧(A∨C)

德摩根律 ┑(A∨B)<=>┑A∧┑B

┑(A∧B)<=>┑A∨┑B

☆蕴含等值式 A->B<=>┑A∨B

其他:P<->Q<=>(P∧Q)∨(┑P∧┑Q) P<-> Q<=>(P→Q)∧(Q→P )

重言式、永真式 P∨┑P=1

矛盾式、永假式 P∧┑P=0

例题:

1 | |

第三节 蕴含式、其他联结词

蕴含式

定义:

当仅当P->Q是一个重言式时,我们称“ P 蕴含 Q ”,并记作 P=>Q(Q比P大)

证明方法:(一般用第一种,第四节会提及)

1 | |

性质:

1 | |

其他联结词

1 | |

最小联结词组

冗余联结词:

在一个联结词的集合中,如果一个联结词可以由集合中的其他联结词定义,否则称为独立联结词。

最小联结词组:

既能表示任意真值函数(不少),又不含冗余联结词(不多)的联结词集合称为最小联结词组(极小全功能集)。

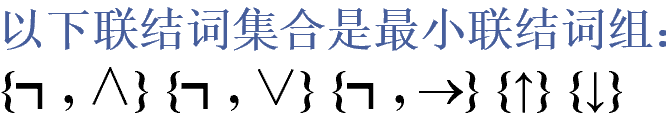

☆以下联结词集合是最小联结词组:

第四节 对偶与范式

对偶式

定义:

在给定的命题公式A中,将联结词∧换成∨,∨换成∧,特殊变元 F 和 T 互换,所得公式A* 称为A的对偶式。

定理:

1 | |

☆利用对偶式求命题的非:(定理一)

1 | |

例题:

A=>B,则A*=>B*正确吗

范式

定义:

1 | |

定理:在真值表中,一个公式的真值为T(F)的指派所对应的最小(大)项的析取(合取),即为该公式的主析取(合取)范式。

1 | |

最大项 最小项

1 | |

第五节 演绎与命题函数

演绎:

定义:

设S是一个命题公式的集合(前提集合)。从S推出公式G的一个演绎是公式的一个有限序列:G1, G2, …, Gk。其中,Gi或者是S,或者是某些 Gj(j< i)的逻辑结果。并且 Gk就是G。我们称公式G为此演绎的逻辑结果,或称从S演绎出G。有时也记为S=>G。

证明:

1 | |

形式演绎法:

根据一些基本等价式和基本蕴涵式,从S出发,演绎出G。

在演绎过程中遵循以下三条规则:

1 | |

练习题

1 | |

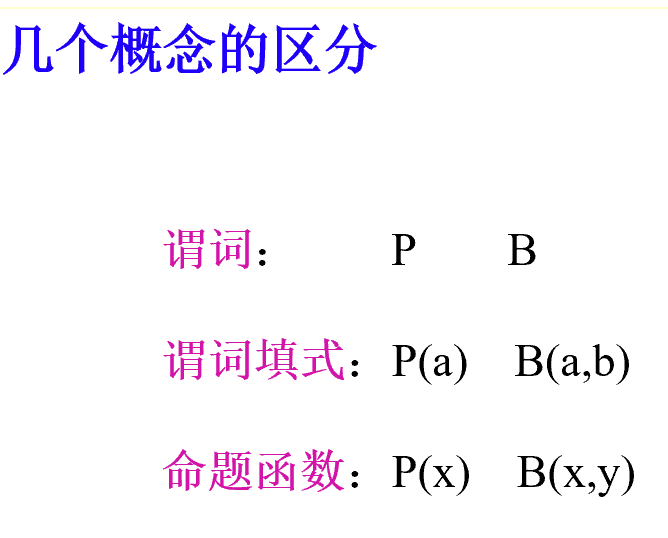

谓词

定义:可以独立存在的物体叫个体,用于刻划个体的性质或关系的叫谓词

表示法:用大写字母表示谓词,用小写字母表示个体。

一元谓词表达了个体的性质;多元谓词表达了多个个体之间的关系。

例如:A表示“是大学生”; B表示“小于”。a表示“张山”;A(a)表示张山是大学生;B(b,c)表示“b小于c”;B(c,b)表示“c小于b”

谓词公式的等价

两个谓词公式A和B,若它们有共同的个体域E,且对A和B的任意一组变元进行赋值,所得的命题真值相同,则称谓词公式A和B在E上是等价的,记作A<=>B

谓词公式与个体域的关系:

1 | |

谓词填式

定义:谓词字母后面填上客体所得的式子叫谓词填式。

谓词与命题的关系:单独一个谓词不是完整命题,完整的客体和谓词字母两部分才成为一个命题。

命题函数

1 | |

谓词与命题函数的关系:

n元谓词是n个客体变量的命题函数,命题函数不是命题,当客体变元取特定值时,命题函数才构成命题;命题是0元谓词;

量词

1 | |

二者在翻译时的区别:

1 | |

谓词翻译与个体域

如果没有给定个体域,则要引入特性谓词

例如:所有正实数均可开平方。

1 | |

练习题:

1 | |

答案:

1 | |

第六节 变元的约束,谓词的等价式与蕴含式

变元的辖域

量词后面紧跟的变元在谓词公式中起作用的范围,叫该变元的辖域(或叫作用域)

约束变元:

被量词修饰的变元称为约束变元,约束变元在作用域中的每次出现叫约束出现

自由变元:

没被量词修饰的变元称为自由变元,自由变元在谓词公式中的出现叫自由出现

约束变元的讨论:

n元谓词P(x1,x2,…,xn)具有 n 个相互独立的自由变元,若对其中的 k 个变元进行约束,则成为 (n-k) 元谓词。若谓词公式中没有自由变元,则谓词公式成为一个命题。

(∃x)(∀y)P(x,y,z)是一元谓词

(∃y)P(x,y,z)是二元谓词

约束变元的换名:

(∀x)P(x)与(∀y)P(y)意义相同,故可对约束变元进行换名;

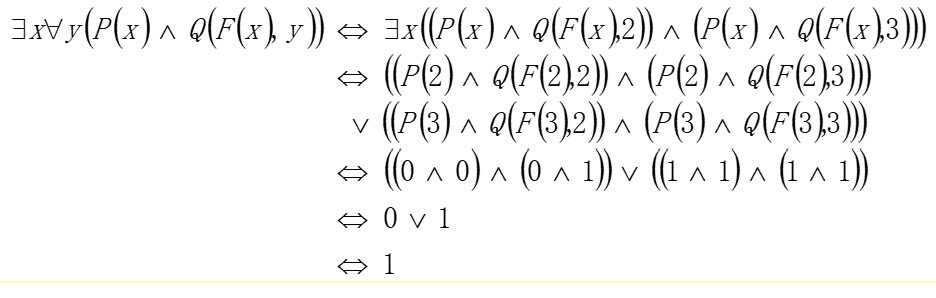

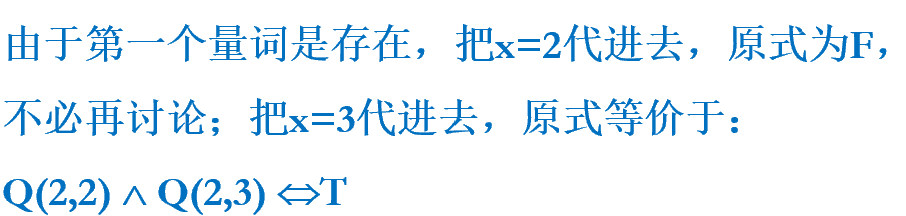

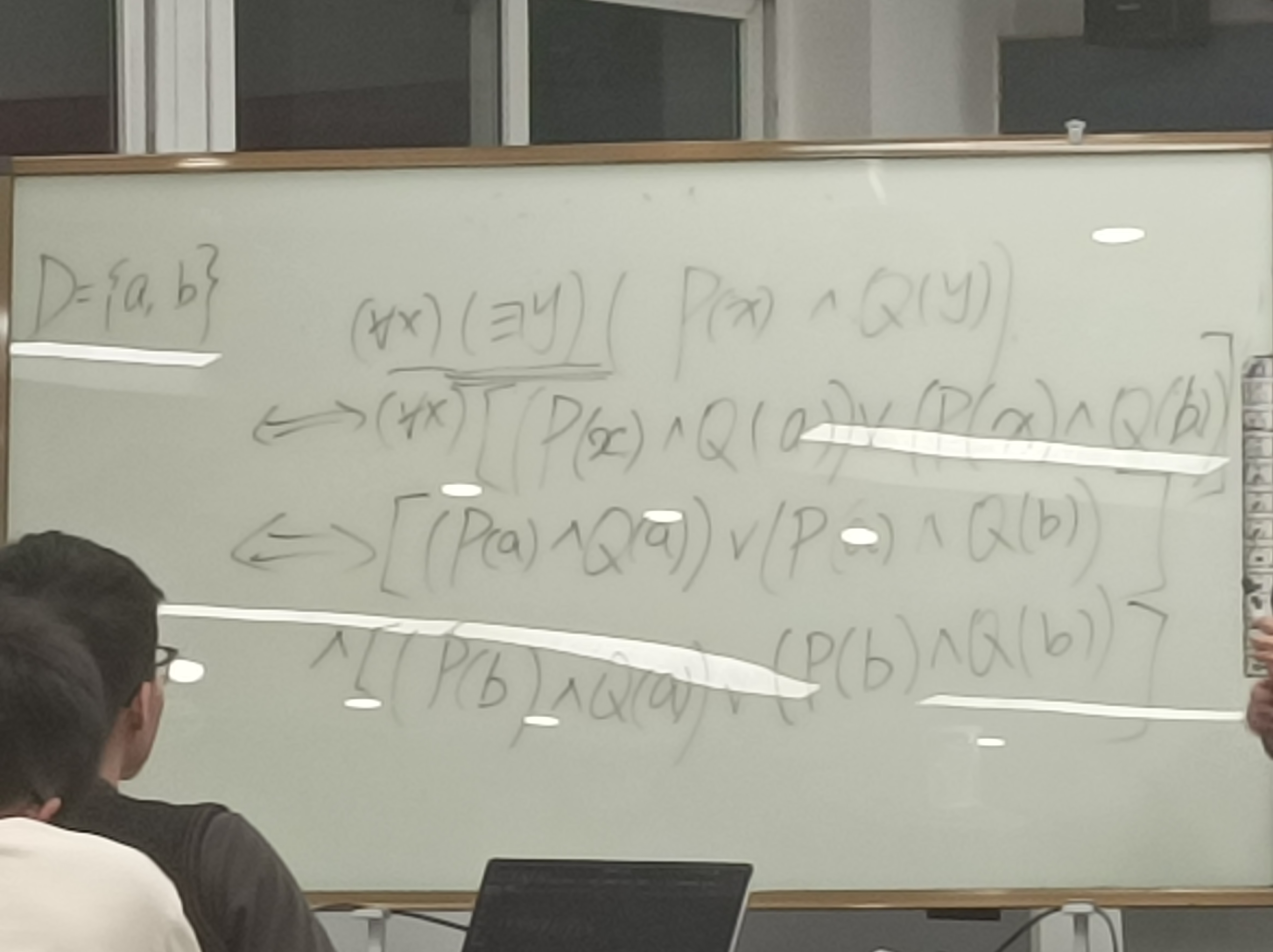

有限域中消去量词

若x的个体域是有限集【a1,a2,…,an】,则有:

1 | |

量词的不同出现顺序有不同的意义:(∃x)(∀y)P(x,y)不同于(∀y)(∃x)P(x,y)

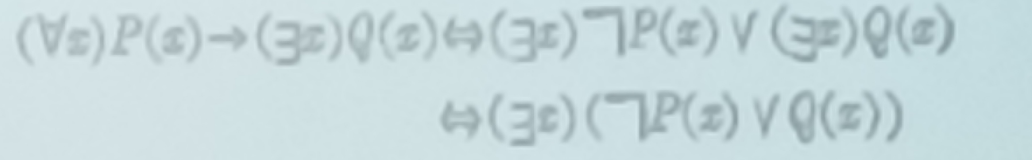

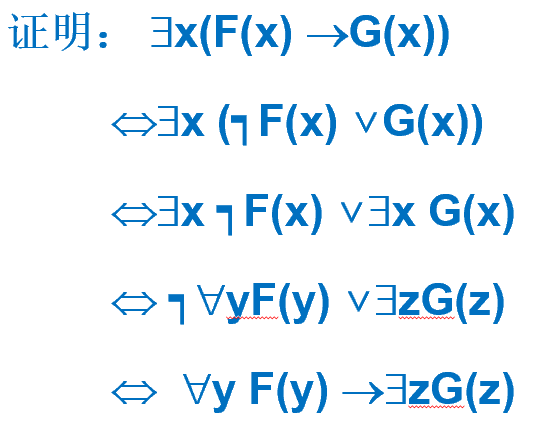

☆量词与”┑”的关系

☆☆☆ ┑∀<=>∃┑ ;┑∃<=>∀┑

☆量词作用域的变化

在谓词公式中,可以将不含约束变元的命题任意移至量词的作用域之内或之外。

1 | |

练习

1 | |

答案

1 | |

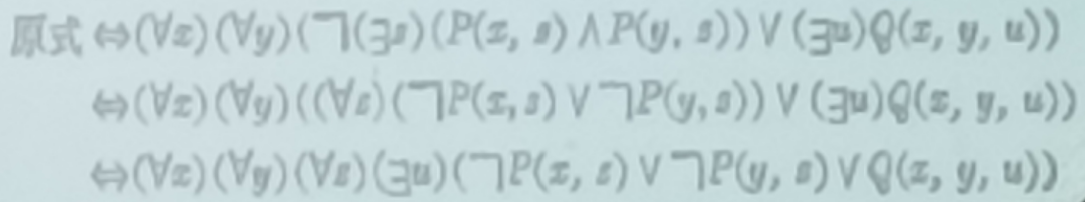

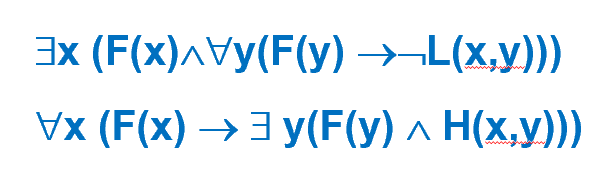

第七节 前束范式

定义:

一个谓词公式,如果量词都在整个式子的前头,其作用域延伸到整个谓词公式的末尾,这样的谓词公式叫前束范式。

定理:

任意一个谓词公式,都有一个与之等价的前束范式。

转化的步骤:

1 | |

练习:

1 | |

答案

第二章 集合论

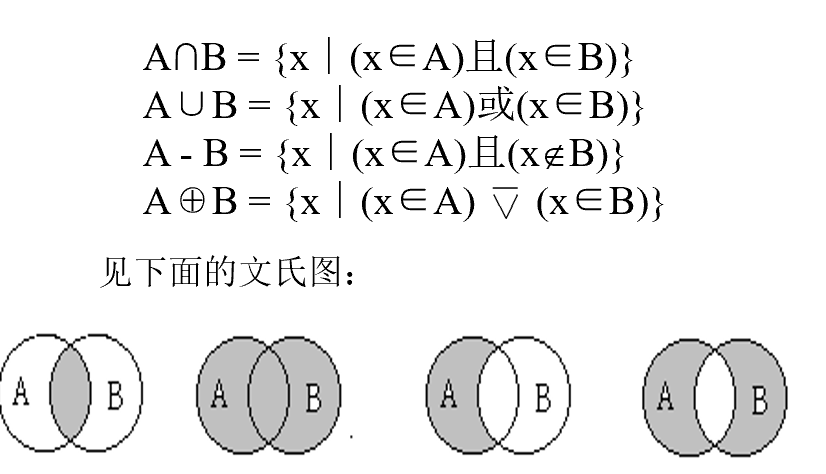

第一节 集合的运算

定义:集合是不能精确定义的基本概念,一般用大写字母表示集合,用小写字母表示元素。

集合与元素的关系:x∈A 或 x∉A

集合元素可以是离散型数据(如整型、逻辑型、枚举型等),也可以是非离散型数据(如实型)。有限集一定是离散型数据,无限集可能是离散型,也可能是非离散型的数据。本书中默认:自然数集从0开始

简单过一遍概念:

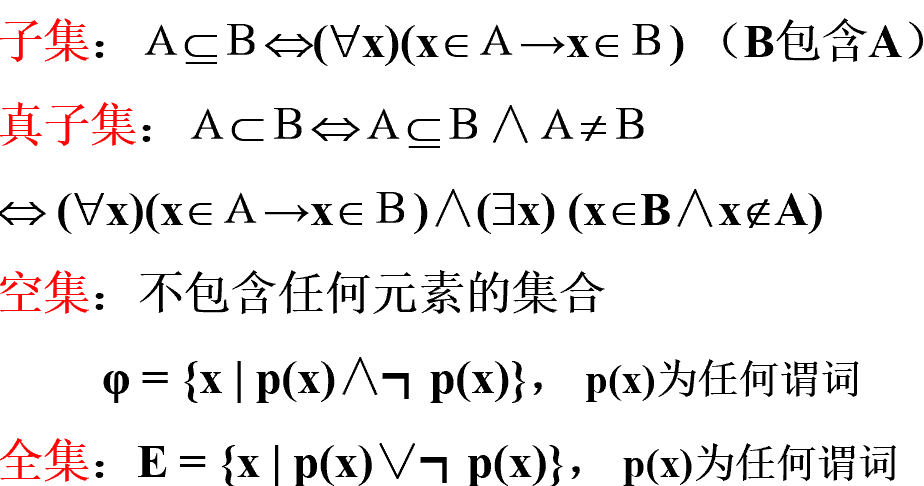

空集的性质:

1 | |

☆φ⊆【φ】;φ∈【φ】

幂集

定义:给定集合A,由集合A的所有子集为元素组成的集合,称为集合A的幂集。

补集

~A=E-A

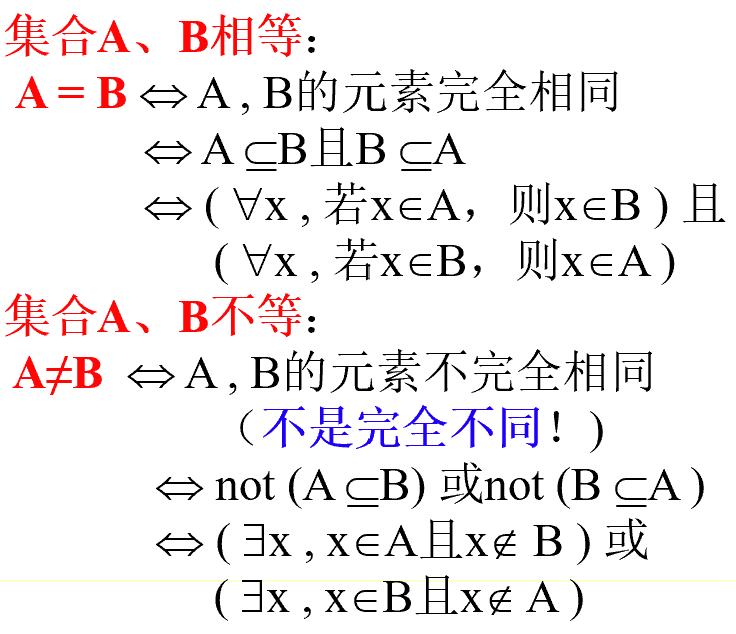

集合运算的性质:

1 | |

练习(期末会有证明相等证明,一般会利用性质证明的方法多)

1 | |

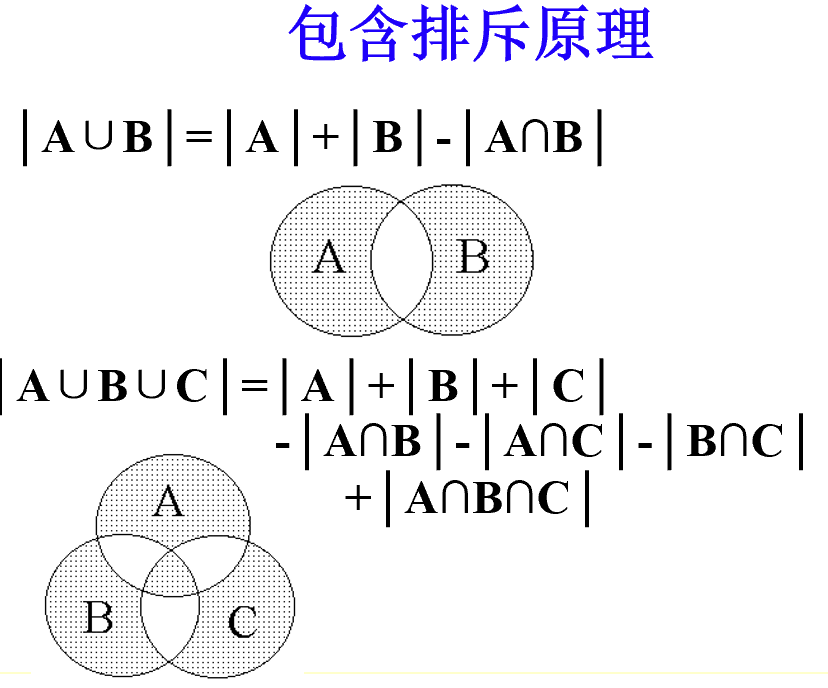

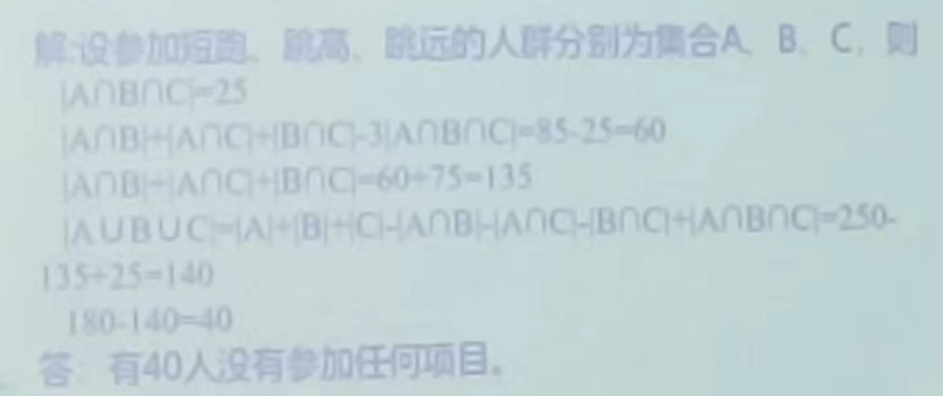

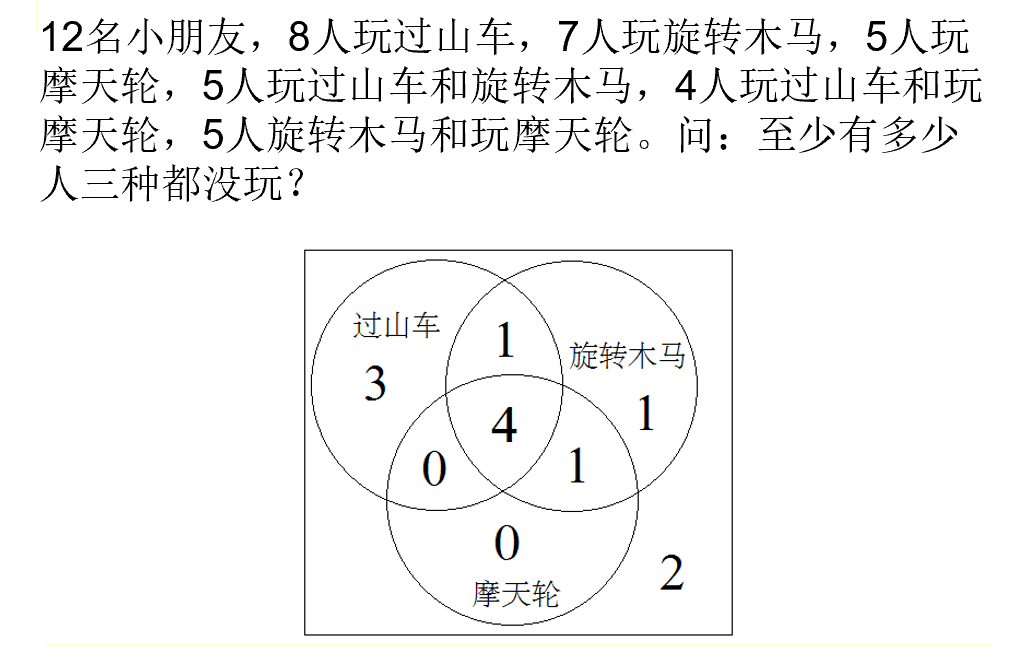

第二节 包含排斥原理 序偶与笛卡儿乘积

包含排斥原理

练习

1 | |

答案

1.

2.

3.23人

序偶

有序的偶对。

若x≠y,则<x,y>≠<y,x>,但[x,y]=[y,x]

序偶与集合的统一:<x,y> = [[x],[x,y]]

序偶相等的定义:<x,y>=<u,v> <=> x=u 且 y=v

序偶的推广: < x , y , z > = <<x,y>, z >称为三元组.注意:<<x,y>, z >≠ <x, <y,z>>

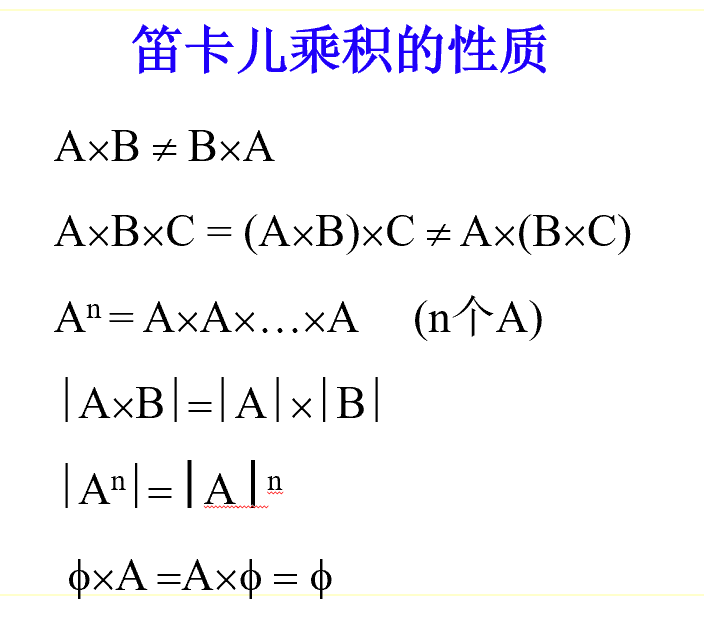

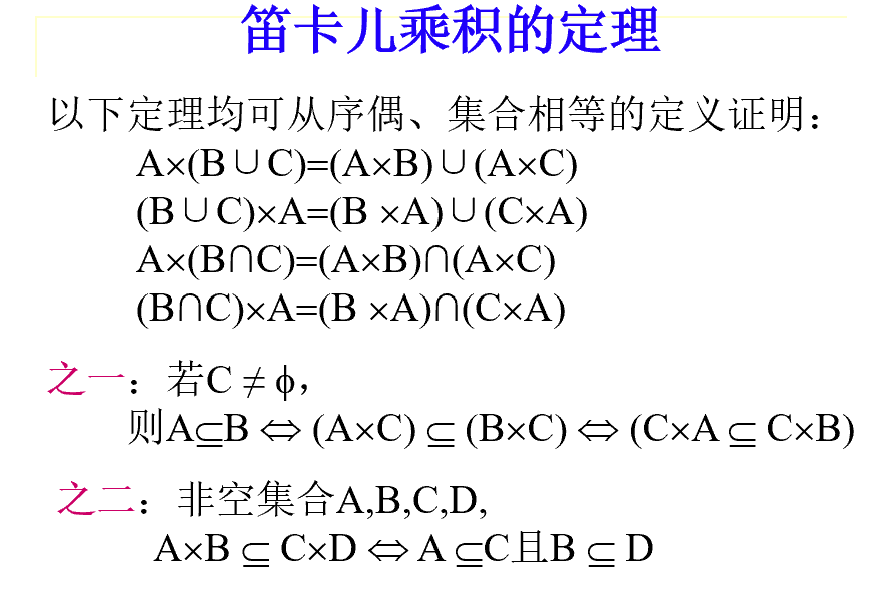

笛卡尔乘积

公式:A×B = 【<x,y>|(x∈A)∧(y∈B)】(【】为大括号,因为直接打大括号系统会出错)

一些性质:

下面这个定理不常用,了解即可

练习:

1 | |

1.若AB都不是空集,则存在x∈A,y∈B使A×B(x,y),与题目矛盾

2.①若A为非空集;任意x∈A,<x,x>∈A×A,<x,x>∈B×B,所以x∈B,A为B的子集,同理B为A的子集。

②若A为空集:则B×B为空集,则B为空集A=B

关系

定义:关系是两个集合的笛卡尔乘积的子集。

关系R是序偶的集合:若<x,y>∈R则记为xRy,反之记为xRy(在R上加一杠或者划掉R)

集合A到集合B的关系:A×B的子集。集合A上的关系:A×A的子集;

关系的域

关系R的前域: domR=[x|(存在y)(<x,y>∈R)](大括号)—>所有的第一分量的集合

关系R的值域:ranR=[y|(存在x)(<x,y>∈R)](大括号)—>所有的第二份量的集合

若R为AxB的子集,则domR⊆A 且ranR⊆B —>前域和值域求并集

关系的域 FLD R= domR U ranR

因为R ⊆ AxB ⊆ (AUB) x (AUB),所以A到B的关系是(AUB)上的关系

练习

1.设X=[1,2,3,4],求X上的关系>及dom>,ran>.

2.x=[1,2,3,~~~~~,m]求大于关系和大于等于关系的元素

3.若|A|=m,|B|=n,|A×B|=?,A到B有多少个不同的关系(即A×B有多少个子集),A上有多少不同的关系(即A×B有多少个子集)

答案

1.>=[<2,1>,<3,1><4,1><3,2>,<4,2>,<4,3>],剩下两个略

2.Cm2;Cm2+m

3.m*n;2^mn;2^m^2

特殊的关系

1 | |

关系的表示

1 | |

练习

1.R[<1,1>,<2,2>]的补集

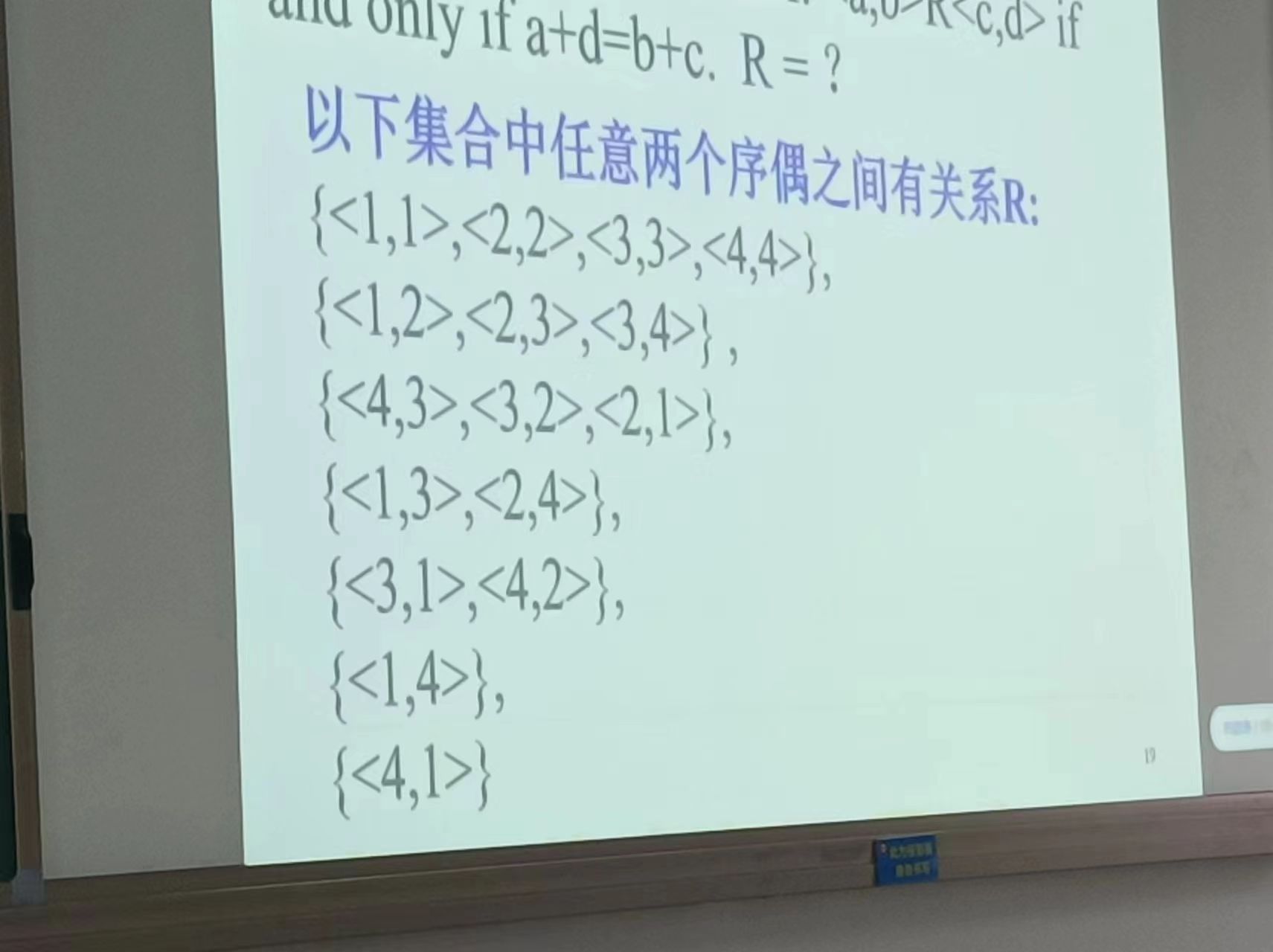

2.(嵌套序偶)令S=[1,2,3,4],A=SxS,在A上有关系R:<a,b>R<c,d>,当且仅当a+d=b+c,R?

答案

1.R的补集为[<1,2>,<2,1>]

2.

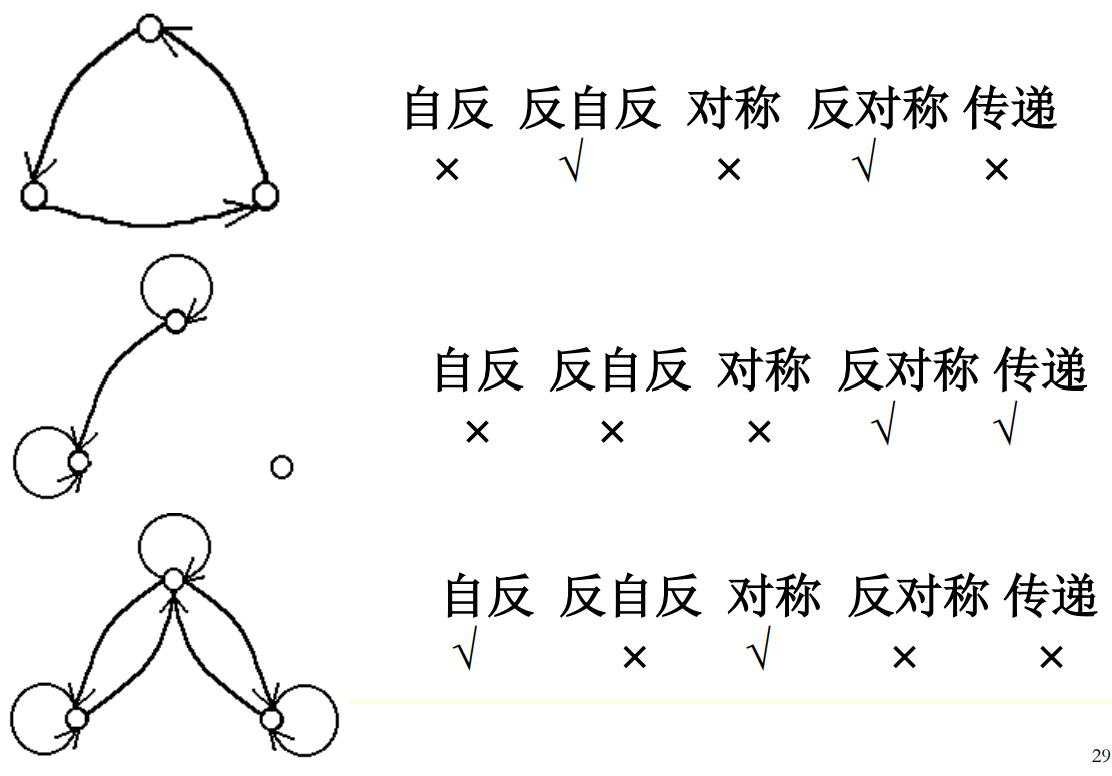

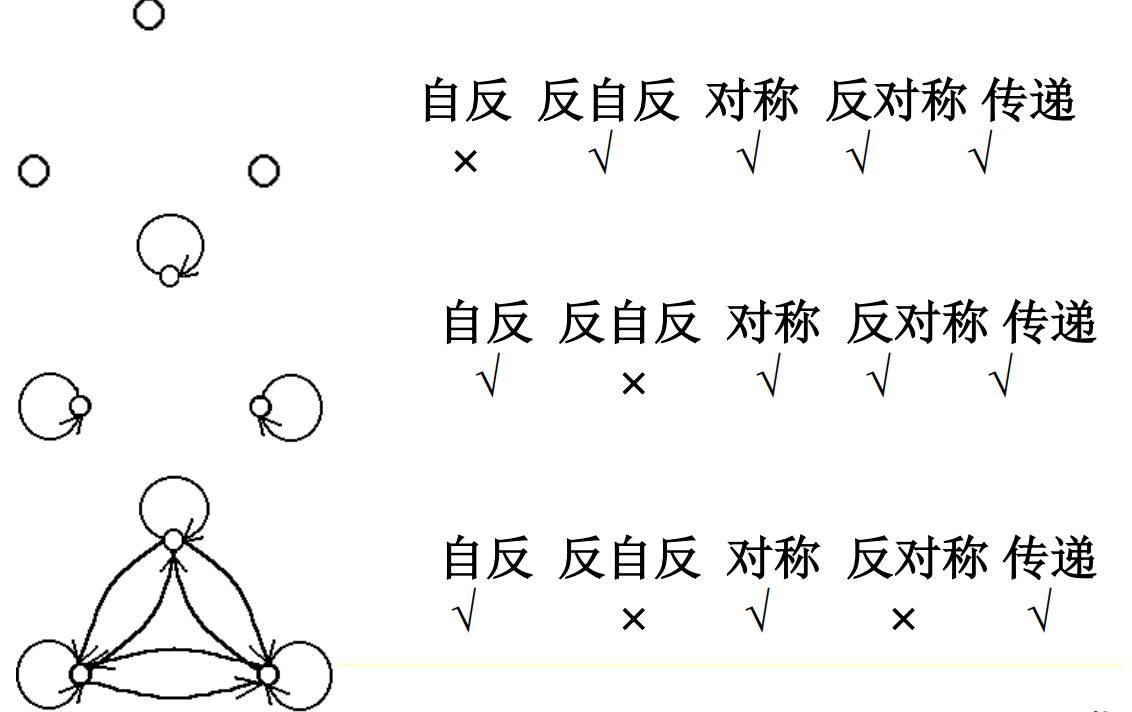

关系的性质(A上的关系)

讨论非空集合A上的关系R(即R⊆A×A)

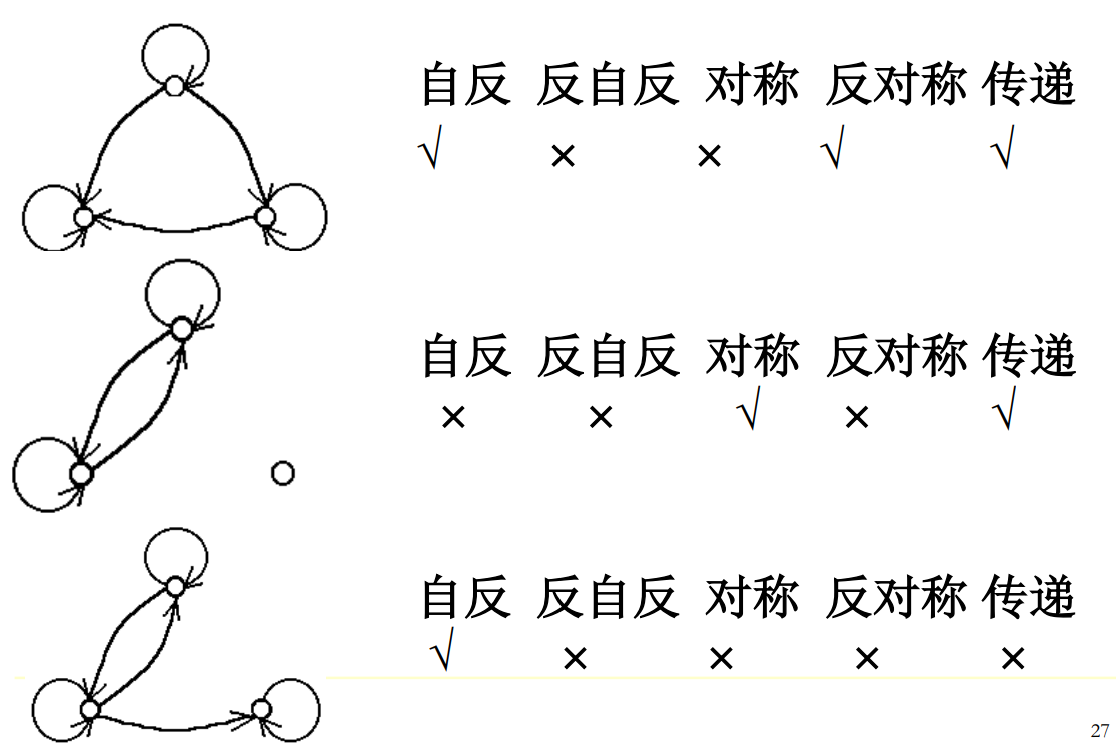

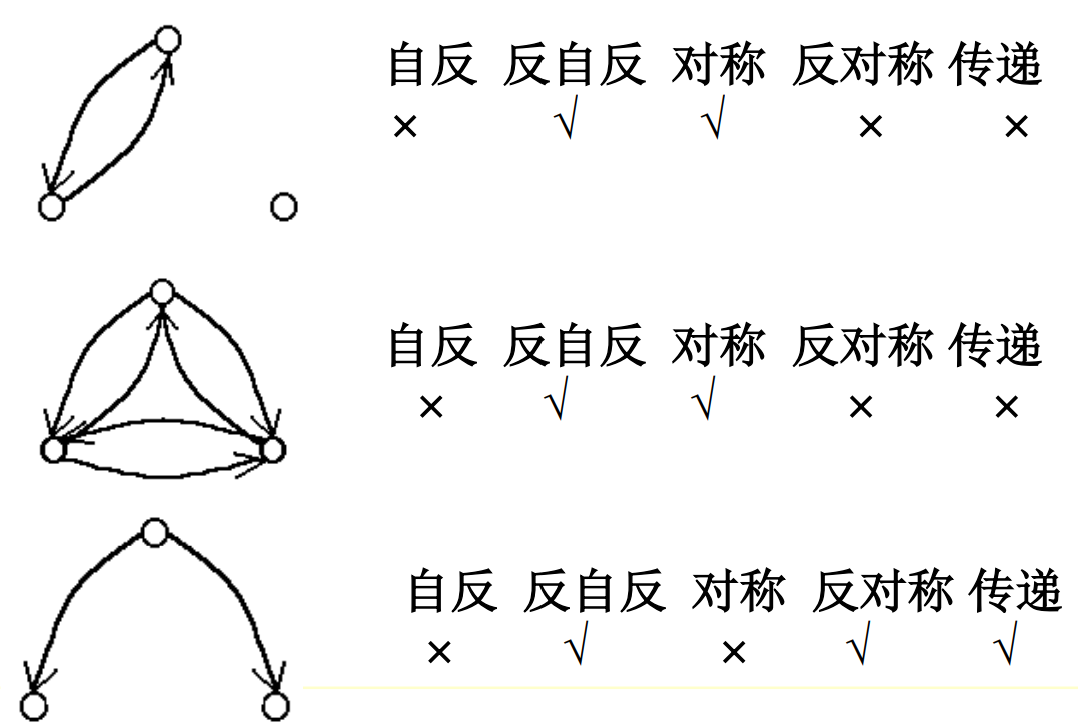

自反性和反自反性(互斥)

自反性:(∀a∈A, <a,a >∈R;)

关系图中每个点都有环关系;矩阵是对角线元素全部为1;

反自反性:(∀a∈A, <a,a>∉R)

关系图中每个点都没环;关系矩阵是对角线元素全部为0;

对称性和反对称性(有交集,也可以都没有)

对称性: (∀a, b ∈A, 若<a,b>∈R,则<b,a>∈R)

关系图中任意两个不同的点之间要么没有边,要么有双向边;关系矩阵是对称矩阵

反对称性:(若a≠b,则<a,b>∉R或<b,a>∉R ;或者:∀a,b∈A, 若<a,b>∈R且<b,a>∈R, 则a=b;)

传递性

∀ a,b,c∈A, 若 <a,b>∈R 且 <b,c>∈R,则<a,c>∈R

关系图中任意两个点之间若经过第三点有路接通,则必有直达边;关系矩阵较复杂

☆例子:

注意第一个图和第二个图的第二个式子的对比,说明了若有<1,2>和<2,1>互指,则传递出<1,1>,即必须要有环

练习:考试时一般会给出A和关系R,让你判断性质。

A=[1,2,3,4];R=[<1,1><1,2><2,1><2,3><4,4>]

复合关系、逆关系

复合关系

定义复合关系:

设R是A到B的关系,S是B到C的关系,则RS称为R和S的复合关系,表示为

R°S = [<x,z> | x∈A∧z∈C∧(存在y)(y∈B∧<x,y>∈R∧<y,z>∈S)]

复合关系的性质

复合关系的关系矩阵:

由两个关系矩阵的逻辑乘(用0、1表示零和非零值)得到。

复合关系的关系图:

两点间有一点,接通这两点,省去中间点集,得到复合关系的关系图。

复合关系是不可交换的(没有公共域)

复合关系是可结合的。

逆关系

定义逆关系:

设R是A到B的关系, 将R中每一序偶元素顺序互换,得到的集合称为关系R的逆关系,表示为 Rc = { <y,x>|<x,y>∈R}可见, Rc是B到A的关系。逆关系保持了关系的性质

有关定理:

1 | |

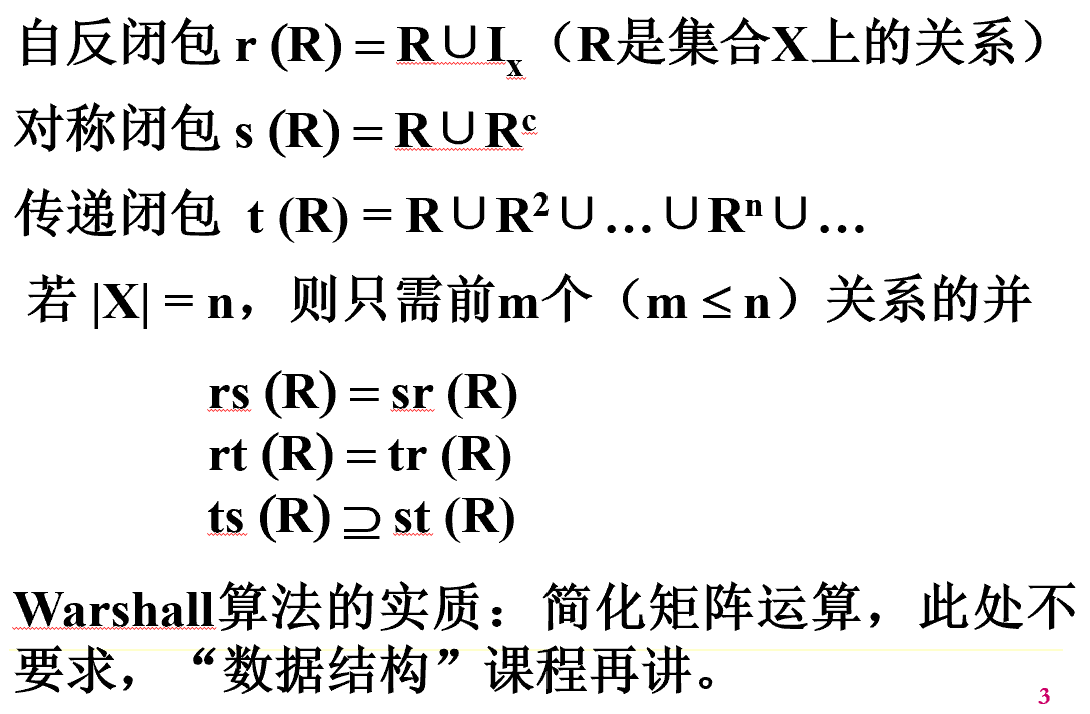

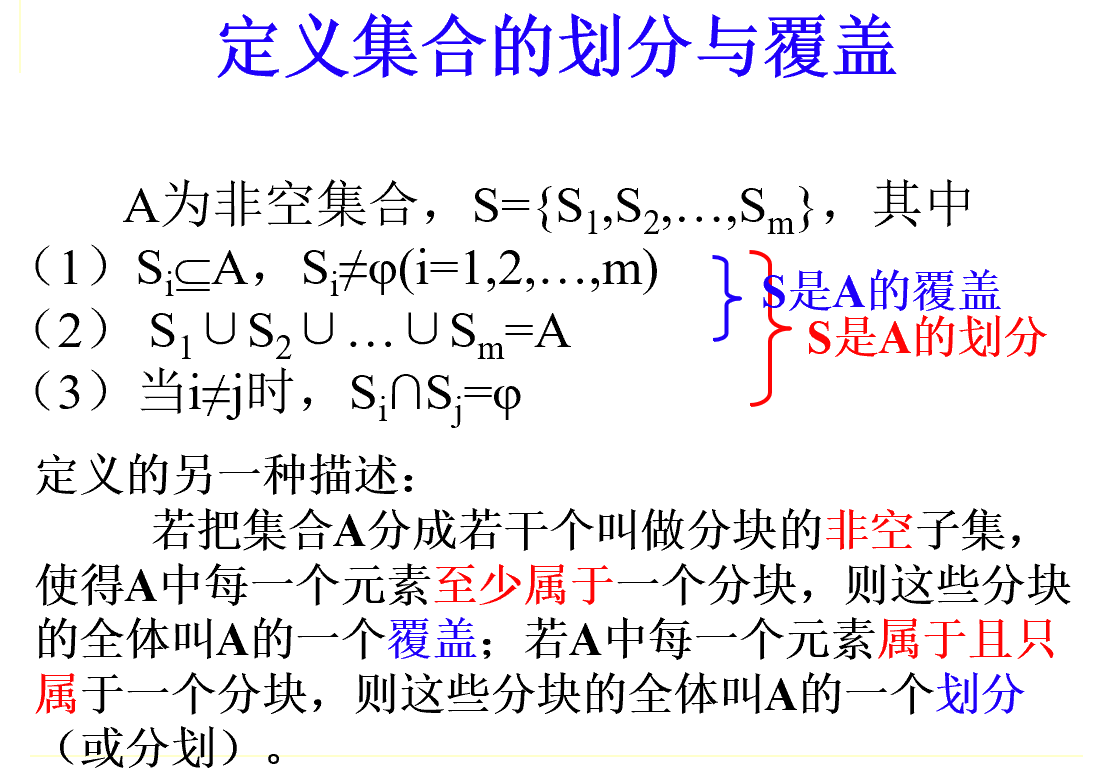

闭包、集合的划分、集合的覆盖

关系R的自反(对称、传递)闭包:

是指包含R的、而且是自反的、最小的自反(对称、传递)关系,如果R本身是自反的(对称的、传递的),则其自反的(对称的、传递的)闭包就是R ,在原本的基础上令关系自反(对称、传递)

最大最小划分:

最小划分(划分的个数最少):

该集合的全部元素组成一个分块。

最大划分(划分的个数最多):

每个元素构成一个分块。

交叉划分、加细划分不要求

等价关系、等价类、偏序关系

等价关系

同时包含自反性,对称性,传递性的就是等价关系

等价类(p131)

R是A上的等价关系,则

等价类 [a]R= 【x|x∈A且aRx】

等价关系与划分互相决定,a上的等价类问由多少种等价关系,即问有多少种划分

练习:

证明<a,b>∈R<=>[a]_r=[b]_r;(主要利用对称性和传递性)